卵管鏡下卵管形成術(FT)は、狭くなった卵管を直接広げて自然妊娠の可能性を高める治療法として注目されています。しかし、「どのような術前検査が必要なのか」「痛みや麻酔はどれくらいなのか」など、具体的な手順や準備が分からず不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。本記事では、FTの術前準備や検査の流れをわかりやすく整理し、痛み・麻酔に関するポイントも詳しく解説します。これからFTを検討する方、病院で説明を受けたけれどイメージがつかないという方は、ぜひ参考にしてみてください。

FT(卵管鏡下卵管形成術)とは?術前に知っておきたい基礎知識

なぜFTを受ける前にさまざまな検査や準備が必要なのでしょうか。まずは治療の概要を知ることで、術前のプロセスに対する理解が深まります。

FTの目的と仕組み

- 卵管鏡とバルーンカテーテルを用いた卵管拡張手術

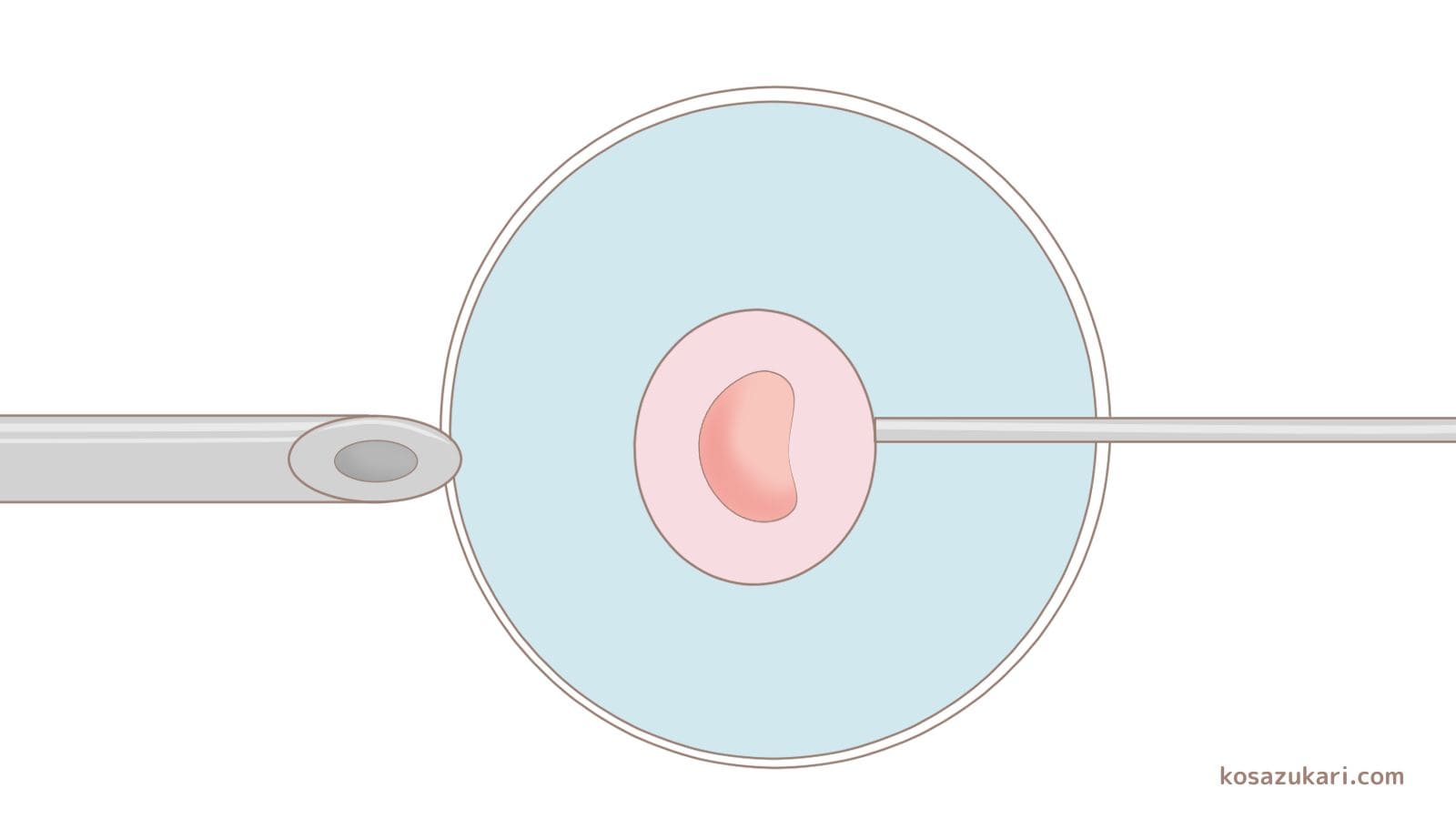

FTは、卵管内に内視鏡(卵管鏡)とバルーンカテーテルを挿入し、物理的に狭窄部分を広げる治療法です。主に卵管因子が原因で不妊となっている場合、自然妊娠率を高める強力な手段になります。 - 自然妊娠に不可欠な“卵管の通り”を改善

精子と卵子が出会う場となる卵管が詰まっていると、受精そのものが難しくなります。FTによって卵管が通れば、タイミング法や人工授精などでも妊娠が期待できるようになります。 - 体外受精(IVF)と比べて負担がやや軽い一方、再閉塞リスクあり

一度広げた卵管が再び癒着してしまうケースもあるため、術前・術後のケアや定期検診が重要です。

術前準備が欠かせない理由

- 安全性の確保

手術は感染リスクや出血リスクを伴うため、術前の健康状態チェックが必須です。血液検査や感染症検査で問題ないかを確認し、安全に処置を行えるかを見極めます。 - 適応確認

卵管因子以外に不妊原因がある場合(例:男性不妊、子宮内膜症、排卵障害など)、FTだけでは十分な効果が得られないことも。総合的に適応かどうかを判断します。 - 手術計画の立案

卵管造影検査などで詰まりの部位・程度を把握し、どのようなアプローチが有効かイメージすることで、スムーズな施術と高い成功率が期待できます。

術前に必要となる主な検査一覧

FTを受けるかどうかを決める際、また手術に向けて準備を進める際に行われる代表的な検査を紹介します。実施内容やタイミングはクリニックによって異なる場合がありますが、以下のような検査がベースとなります。

卵管造影検査(HSG)

- 目的:卵管の通過性と形状を可視化

子宮口から造影剤を注入し、X線で卵管の形状・詰まり具合をチェックします。どの部分が狭くなっているのか、どこまで通っているのかを詳しく把握でき、FTの適応を判断する際の最重要検査です。 - 痛み:生理痛程度が多い

下腹部に生理痛のような痛みや圧迫感を感じる方もいますが、強い痛みを訴える例は比較的少なめです。希望すれば鎮痛剤を処方してもらうこともできます。 - 副次効果:妊娠率UP

卵管造影検査で造影剤が通ることで、軽度の癒着がはがれて妊娠率が上昇するケースがあります。検査自体が簡易的な治療効果を持つことも特徴です。

血液検査・感染症検査

- 感染症(HIV、B型肝炎、C型肝炎、梅毒など)の有無をチェック

手術中や術後の感染リスクを防ぐためには欠かせない検査です。また、医療スタッフへのリスク予防の意味合いもあります。 - ホルモン値(FSH、LH、E2など)の測定

必要に応じて卵巣機能や排卵状況を評価するために行われることがあります。FSHやLHなどが大きく異常であれば、卵管以外の要因が不妊を引き起こしているかもしれません。 - 注意点:結果が出るまで時間がかかる場合も

術前検査は手術日の直前ではなく、数日〜1週間以上の余裕をもって受ける必要があります。

超音波検査(エコー)

- 目的:子宮や卵巣の器質的な異常チェック

子宮筋腫や内膜症性嚢胞、卵巣腫瘍などがないかを確認します。もし重度の病変が見つかった場合、FTより先にそちらの治療を優先するかどうかを検討する必要があります。 - 術前の重要性

卵管因子だけでなく、他のトラブルが妊娠を阻む原因となっている可能性を排除し、手術計画を立てやすくする意義があります。

男性側の精液検査

- FTは卵管因子を改善する治療

もし男性に重度の不妊原因(精子数や運動率の著しい低下など)があれば、FTを行っても妊娠に至らない確率が高まります。 - 夫婦同時検査のすすめ

女性側だけでなく男性側も同時期に検査を行い、不妊要因を総合的に判断すると治療の遠回りを避けられます。

手術前の準備ステップ:検査結果をもとにどう進める?

検査が終わると、結果に応じて手術を進めるかどうかを最終判断します。医師とのカウンセリングや麻酔方法の選択、手術日の決定など、この段階でいろいろなことが具体化していきます。

検査結果の評価とカウンセリング

- 総合評価:どの程度の閉塞なのか

卵管造影検査で「明らかな閉塞」「部分的な狭窄」などが確認されたら、FTを実施するメリット・デメリットを医師と話し合います。 - 他因子との兼ね合い

例えば年齢が高く男性不妊もある場合、早期に体外受精(IVF)の方が適切と判断されることがあります。患者自身の希望や今後の妊活方針とも照らし合わせます。 - カウンセリングのポイント

費用、術後のリスク、成功率、手術後の過ごし方などを医師からしっかり説明してもらい、自分の不安や疑問をぶつける場にしましょう。

手術日程の決定

- 生理周期や施設のスケジュールを調整

基本的には排卵期を避けて手術が行われることが多いです。卵管内視鏡を入れて拡張するので、生理周期を把握しながら日程を組む必要があります。 - 前日・当日の食事や水分摂取の制限

麻酔方法によっては、手術前に絶食・制限が求められる場合があります。施設の指示をよく確認し、ルールを守りましょう。

麻酔方法の選択

- 局所麻酔:身体への負担が小さい

子宮頸管付近に麻酔を施し、バルーン拡張時の痛みを軽減します。ただし、圧迫感や多少の不快感は残るケースがあります。 - 静脈麻酔:痛みに弱い方におすすめ

点滴による軽い全身麻酔で、手術中はうとうとしている状態。術後は休憩が必要ですが、より痛みを感じにくいというメリットがあります。 - 事前相談が大切

不安や痛みへの耐性は個人差があるため、どんな麻酔方法が良いか迷ったら、医師や看護師に具体的に伝えてみましょう。

痛みや麻酔はどうなる?術中・術後の実態

最も多い不安要素の一つが「痛み」です。ここでは、手術中・術後の痛みがどの程度なのか、出血量、日常生活への復帰などについて解説します。

術中の痛みレベル

- 局所麻酔のみの場合

注射時の“チクッ”とした痛みや、バルーン拡張時の圧迫感を感じることがあります。ただし、激痛になる例は少なく、大抵は我慢できるレベルとされています。 - 静脈麻酔を併用する場合

ほぼ意識がもうろうとした状態で処置を受けるため、痛みや不快感が非常に軽減されます。麻酔からの覚醒まで少し時間が必要ですが、多くの患者が「意識が戻ったら終わっていた」という印象を持つようです。 - 手術時間

個人差はありますが、30分〜1時間程度のことが多く、想像より短時間で終了します。

術後の痛み・出血

- 生理痛に近い鈍痛

処置後1〜2日ほど、下腹部に違和感や軽い痛みを感じる方がいます。多くはロキソニンなどの鎮痛剤で対処可能です。 - 少量の出血

子宮頸管や卵管内を器具で触れるため、少し出血する場合があります。ナプキンを用意し、量が多い場合や痛みが増す場合は早めに医療機関に連絡しましょう。 - 感染や再閉塞の兆候に注意

発熱や強い痛みが出た場合、感染症や卵管のトラブルが起こっている可能性があるため、すぐに受診することが大切です。

日常生活への復帰

- 日帰りまたは1泊入院

施設によって異なりますが、多くは日帰りで帰宅可能です。痛みや麻酔の影響が強い場合には一泊することもあります。 - 仕事・家事への復帰タイミング

デスクワークであれば翌日から復帰できる方が多いですが、立ち仕事や体をよく動かす仕事の場合は2〜3日休むなど調整が必要です。無理をせず自分の体調と相談しましょう。 - 運動や性交渉

術後の経過によって、激しい運動や性交渉は控えるように言われるケースがあります。再閉塞や感染を防ぐための重要なポイントです。

セルフチェック「術前の不安・質問リスト」

初めての不妊治療や手術の場合、「何を聞けばいいのか分からない」という方も多いでしょう。ここでは、医師や看護師に確認しておくと安心な項目をリスト化します。

セルフチェックリスト例

| 項目 / 質問 | 内容・解説 |

| 1. 手術当日のスケジュールは? | 何時に来院し、術後何時間安静にするのか、日帰りか入院かなど、当日の流れを具体的に確認します。 |

| 2. 麻酔方法は選べる? | 痛みに弱い場合、静脈麻酔が可能かどうか、または局所麻酔でも大丈夫か、事前に医師に相談しましょう。 |

| 3. 術後の痛みや出血時の対処は? | 強い痛みや出血があった場合の緊急連絡先や、使用できる鎮痛薬の種類をチェックしておくと安心です。 |

| 4. 術後何日で性交再開OK? | 再閉塞や感染リスクを考慮し、医師が指示する期間を守る必要があります。特に気になる場合は具体的なタイミングを確認しておきましょう。 |

| 5. 高額療養費制度や助成金の利用は? | 不妊治療の保険適用や助成制度を活用できるかを確認し、自己負担額をシミュレーションしておくと安心です。自治体によっては独自の助成金がある場合もあります。 |

術後の検査フォローと再閉塞予防

せっかくFTを受けても、術後に何も対策をせず放置すると、再び卵管が癒着してしまうリスクがあります。術後フォローと生活習慣の改善で、効果をより長く維持しましょう。

術後検診・通水検査の流れ

- 術後1〜2回のチェック

担当医の指示によりますが、FT後に卵管が再び通っているかどうかを通水検査やエコーで確認します。軽い狭窄が見られた場合、早期に対処すれば再手術を回避できる可能性があります。 - 再癒着への備え

子宮内膜症など他の要因がある場合、定期検診を通して再癒着のサインを逃さないようにすることが大切です。

温活や生活習慣の見直し

- 骨盤周りを冷やさない

腹巻きや半身浴などで下半身を温めると血流が促進され、組織修復にプラスの効果が期待できます。 - 栄養バランスを意識

タンパク質やビタミン、鉄分、葉酸などを十分に摂取し、子宮や卵管の回復をサポートしましょう。 - ストレスケアも重要

ストレス過多はホルモンバランスを乱し、炎症が長引く原因になることも。適度な休息やリラクゼーションを取り入れましょう。

まとめ

卵管鏡下卵管形成術(FT)は、卵管の通りを物理的に拡張して自然妊娠を目指す不妊治療の一つです。安全かつ効果的に進めるには、術前の卵管造影検査・血液検査・超音波検査などで総合的に不妊要因を評価し、適切な治療計画を立てることが欠かせません。痛みに関しては局所麻酔や静脈麻酔を選択でき、術後も生理痛程度の症状で済む方が多いのが特徴です。術後の再閉塞を予防するためには、定期検診や温活・生活習慣の見直しがポイント。疑問や不安がある場合は、遠慮なく医師や看護師に相談し、納得したうえで手術を受けることで成功率を高められます。あなたの妊娠に向けた一歩を、安心して踏み出す手助けになれば幸いです。

参考文献)慶應義塾大学医学部 卵管鏡下卵管形成法の適応拡大に関する技術的検討および妊娠予後に関する検討

助産師からのメッセージ

女性にとって、内診台に座るだけでもとても緊張や不安が強くなるかと感じます。処置となると、さらに不安が強まるのではないでしょうか。痛みを和らげるというのはとても大切です。不安や強まると痛みも感じやすくなり、体に力が入るので、カテーテルの挿入やバルーンの拡張に時間がかかることがあります。また、心身の負担から、妊活への気持ちの低下が出てしまうこともあるかもしれません。「自分は痛みに弱い」「緊張しやすい」という方はその旨を医師に伝え、できるだけリラックスして臨めるようにしていきましょう。そうすると処置もスムーズに進み、処置の効果も上がるかもしれません。