卵管鏡下卵管形成術(FT)は、卵管因子による不妊に対して高い効果が期待される治療法です。しかし、具体的な手術の流れや費用、術後の過ごし方など、事前に知っておけば不安が軽減されるポイントは多々あります。本記事では、FTを受ける前に必ず押さえておきたい確認事項をリスト形式でまとめました。『痛みはどのくらい?』『保険は適用される?』などの疑問を整理し、医師や看護師に遠慮なく質問できる準備をしておきましょう。

手術前に疑問が出やすい理由

FTは比較的新しい不妊治療の手法であり、名前だけで漠然とした不安を感じる方も多いです。ここでは、なぜFTを受ける前に多角的な疑問が湧きやすいのかを解説します。

痛み・麻酔・費用・再閉塞など、多角的に不安要素がある

- 痛みの程度への恐怖

バルーン拡張やカテーテル挿入と聞くと“痛そう”という先入観を持ちやすいです。実際には局所麻酔や静脈麻酔を使用するため、ほとんどのケースで強い痛みを感じることはありませんが、未知の手術名に抵抗を感じる方は少なくありません。 - 費用の負担

保険適用の範囲や自己負担額の算出方法、自費部分との兼ね合いなどが複雑で、最終的にいくら必要になるかイメージしにくい場合があります。高額療養費制度を含め、事前にある程度把握しておきたいポイントです。 - 再閉塞リスク

一度卵管を広げても、再び塞がる可能性があると聞くと「やってもまたダメになるのでは?」という不安につながります。実際には術後ケアや生活習慣である程度リスクを抑えられますが、情報不足だと決断を迷いがちです。

医師や看護師にどこまで聞けばいいかわからない

- 専門用語が多い

生殖医療特有の専門用語が多く、質問したいと思っても「何が分からないのか」を整理しきれず、踏み込んだ内容を聞きづらいケースがあります。 - 遠慮がちになってしまう

クリニックが混んでいる、医療スタッフが忙しそうに見えるなどの理由で、詳細まで質問して良いのか分からず遠慮してしまう方も多いです。 - 不安が解消されないまま手術へ

結果的に術前準備やメンタル面のサポートが不足し、手術当日になってから不安や疑問が募る恐れがあります。十分な情報を得られないまま臨むと、満足のいく治療効果を実感しにくい場合もあります。

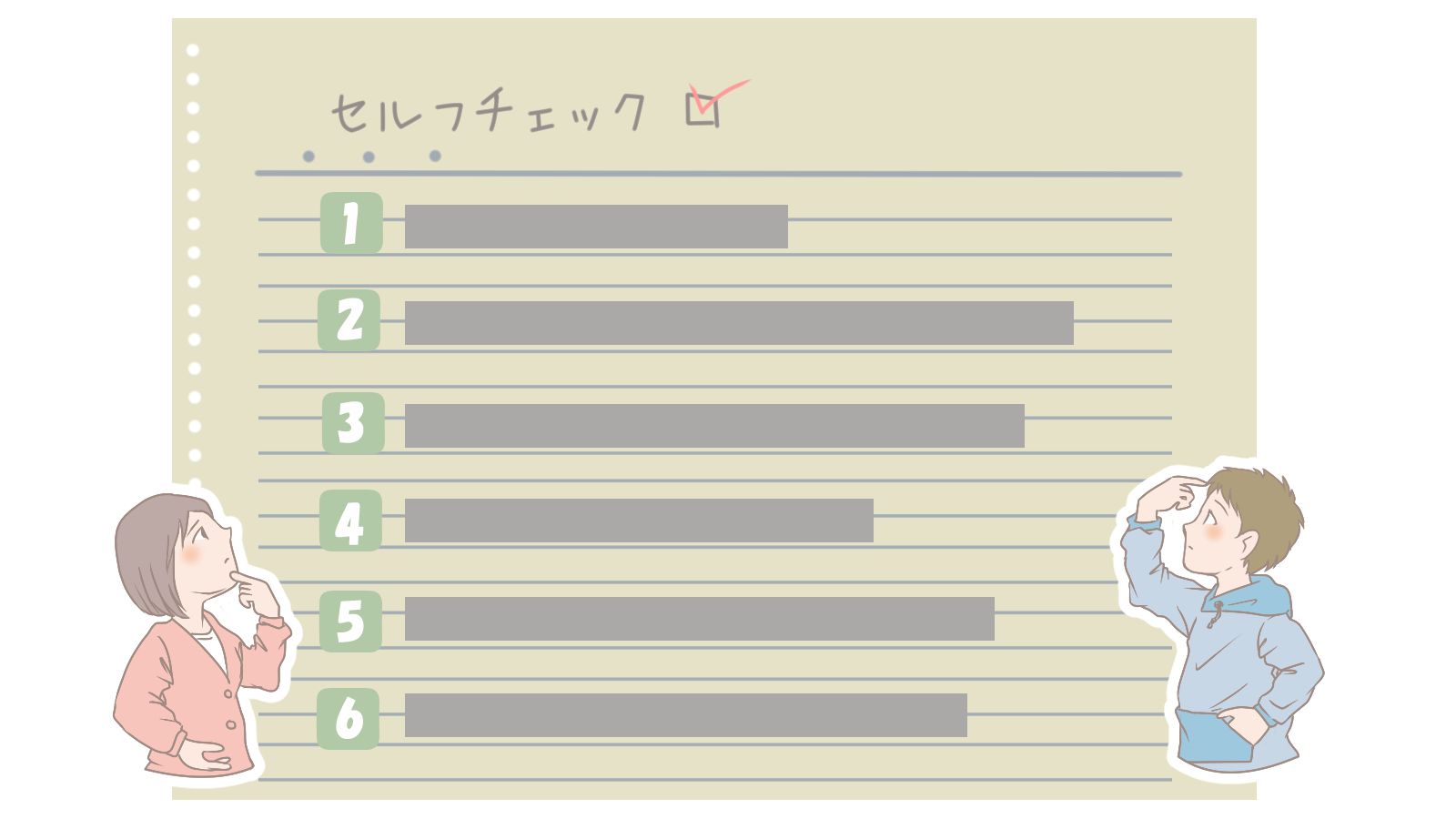

確認事項リスト

ここからは、FTを検討している方が必ずチェックしておきたい項目をリスト化しています。クリニックでカウンセリングを受ける際に、これらのポイントを予習しておけばスムーズです。

1. 術前検査と日程

- 血液検査・通水検査・卵管造影

FTを受ける前に、感染症や卵管の通りを確認するための検査が行われます。どの検査が必要で、いつ頃実施するのかを早めに把握しておくことで、スケジュールに余裕を持たせやすくなります。 - 生理周期との兼ね合い

卵管鏡下卵管形成術は、生理周期や排卵期に影響を受ける場合があるため、手術日を決める際に医師と相談が必要です。家庭用排卵検査薬や基礎体温表を活用しながら、最適な日程調整をしましょう。

2. 麻酔の種類(局所/静脈)

- 局所麻酔

子宮頸管付近に麻酔を施し、痛みを抑える方法です。身体への負担は比較的軽い一方、バルーン拡張時などに多少の圧迫感や不快感を感じる可能性があります。 - 静脈麻酔

点滴を通じて麻酔薬を投与し、意識がもうろうとした状態で手術を受ける方法です。痛みに敏感な方に向いていますが、術後は休息が必要な場合があり、クリニックによっては選択できないこともあります。

3. 術後の痛み・安静期間

- どれくらい休めば良いか

手術後に生理痛のような軽い腹痛や鈍痛が続く場合があります。仕事や家事への復帰時期を目安として把握することで、事前にスケジュール調整がしやすくなります。 - 痛み止めの使用法

鎮痛剤をどのくらい使用できるか、授乳中の場合なども含めて、事前に医師や看護師に確認しておきましょう。

4. 保険適用と高額療養費制度

- 自己負担額の目安

卵管鏡下卵管形成術は保険適用の対象となることが多いですが、3割負担や他の検査費用で数万円〜数十万かかるケースがあります。追加費用がどのくらい発生するか、概算を聞いておくと安心です。 - 高額療養費制度の活用

医療費が高額になった場合に一定額を超えた分が払い戻される制度です。世帯年収や保険の種類で条件が異なるため、自身が対象になるか調べてみると良いでしょう。

5. 再閉塞リスクと定期検診

- 再閉塞の確率

個人差がありますが、術後のフォローアップで早期発見を目指すことが大切です。再閉塞リスクはゼロではありませんが、生活習慣や適切なケアでリスクを下げることが可能です。 - 通水検査やエコー検査

術後に卵管の通りを維持できているかを確認するため、一定期間ごとに通水検査や超音波検査を行うことがあります。どのタイミングで再検査をするか、どれくらいの通院頻度が必要かを事前に聞いておきましょう。

6. 男性不妊・他因子の有無

- パートナーの検査

FTで卵管を通しても、男性側に重度の精子異常などがあると妊娠が難しい場合があります。夫婦そろって検査を受けることで、不妊原因を総合的に把握しやすくなります。 - 他の不妊要因の併発

子宮内膜症や排卵障害など、卵管以外の要因がある場合は治療の優先順位を医師と相談しましょう。複数の原因が重なっているケースでは、FTと並行してほかの治療を行う可能性もあります。

質問例:医師に遠慮なく聞こう

実際の診察やカウンセリングで、どんな質問を投げかければ良いのかイメージしやすいよう、典型的な質問例を挙げます。遠慮してモヤモヤを残すよりも、はっきりと聞いておいたほうが不安解消につながります。

手術成功率、通院回数、費用総額など

- 成功率の目安

自分の卵管閉塞の程度や年齢、ほかの不妊要因によって大きく変わります。医師に自分のケースを伝えて、実際の成功率や過去の例を尋ねてみましょう。 - 通院スケジュール

術前検査から術後検診まで、どのくらいの頻度でクリニックに通う必要があるのかを確認することで、仕事や家庭の予定を立てやすくなります。 - 費用総額のシミュレーション

検査費用や麻酔費などが加算されるため、合計額を出してもらうと予算を組みやすく安心です。

痛み止めや麻酔について細かく伝える

- 痛みへの耐性

自分がどの程度痛みに弱いのか、恐怖心がどのくらいあるのかをあらかじめ医師に伝えておくと、麻酔方法や鎮痛剤の処方がスムーズになります。 - アレルギーの有無

麻酔薬や鎮痛剤にアレルギーがないかを確認されることがあります。過去に薬でアレルギー反応が起きた方は必ず申告しましょう。 - 術中・術後の痛み管理

具体的にどのような鎮痛薬が処方されるのか、どれくらいの期間服用するのかなども合わせて質問しておくと安心です。

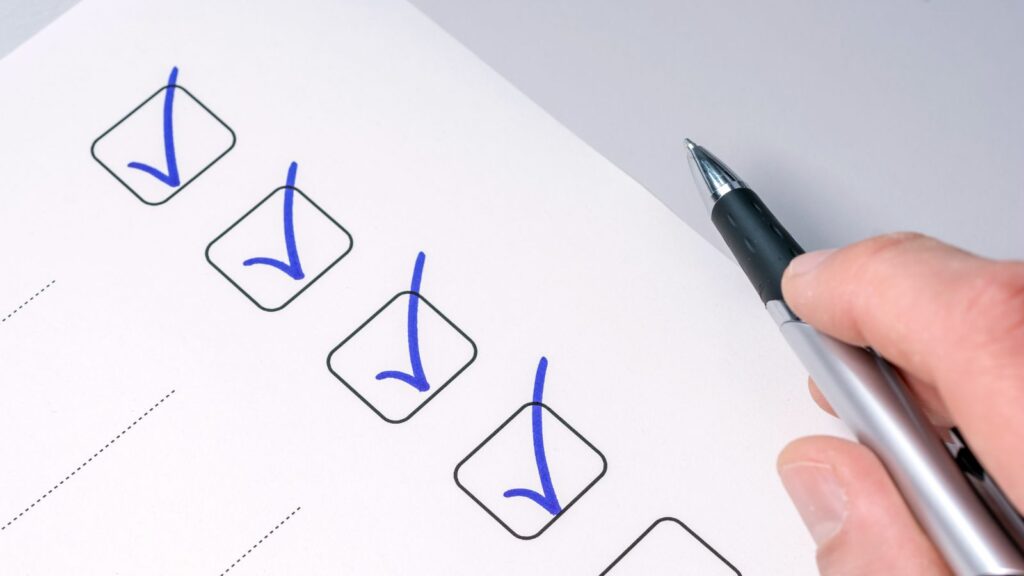

チェックリスト活用術

上記の確認項目をまとめたチェックリストを、スマホやプリントなどで準備しておくと、カウンセリングや診察時に見落としを防ぎやすいです。

スマホやプリントで用意し、カウンセリング時に逐一確認

- メモがわりに

スマホのメモ機能を使ったり、紙に書き出したりしておくと、医師や看護師とのやり取りで聞き忘れを防げます。 - 重要度の優先順位

特に気になる質問を先にピックアップしておくことで、限られた時間の中でも最重要な不安を解消しやすくなります。

夫婦で共有すると安心

- パートナーと意識をすり合わせる

男性側の検査や費用面での負担、どのくらいの期間治療を続けるかなど、夫婦であらかじめ話し合っておくと治療方針を決めやすくなります。 - 疑問点を一緒にまとめる

夫婦それぞれが抱える不安や疑問が異なる場合もあるので、二人で情報を共有することで見落としが減り、安心感が高まります。

まとめ

FT(卵管鏡下卵管形成術)は、自然妊娠をサポートする有力な治療法ですが、術前の準備や疑問の解決が不足していると、思わぬ不安やトラブルに直面する可能性があります。痛み・麻酔・費用・再閉塞リスクなど、多角的に確認すべきポイントは多いものの、しっかりとリストを作って医師や看護師に質問すれば、ほとんどの不安は軽減できます。ぜひこの記事で紹介したチェックリストを参考に、夫婦で情報を整理し、納得した上でFTを受けるかどうかを検討してみてください。自分自身の体と向き合い、適切な準備をすることで、FTの効果を最大限に引き出し、よりスムーズに妊娠への第一歩を踏み出すことができるでしょう。

参考文献)国立感染症研究所 卵管鏡下卵管形成法の適応拡大に関する技術的検討および妊娠予後に関する検討

助産師からのメッセージ

医療処置をするとき、どうしても医療用語や手術方法の理解が難しく、初めから医師に委ねてしまうことがあるかもしれません。そうすると思っていなかった処置の流れや痛みで、「痛いことをされた」「これで果たして妊娠ができるのか」など疑心暗鬼になってしまうことがあります。ご自身の身体ですから、やはり事前に情報収集や勉強をしておき、わからないところは遠慮なく医師や看護師に聞いてください。あなたの身体はあなたのものです。妊娠出産という幸せな未来を叶えるために医療者と患者さんが信頼関係を築き、一緒に治療方針を決めていくことがとても大切だと思います。