「最近、子どもの目が寄っている気がする」「片目だけズレて見える」「遠くを見ると目を細める」——こうしたお悩みを持つ保護者の方が増えています。

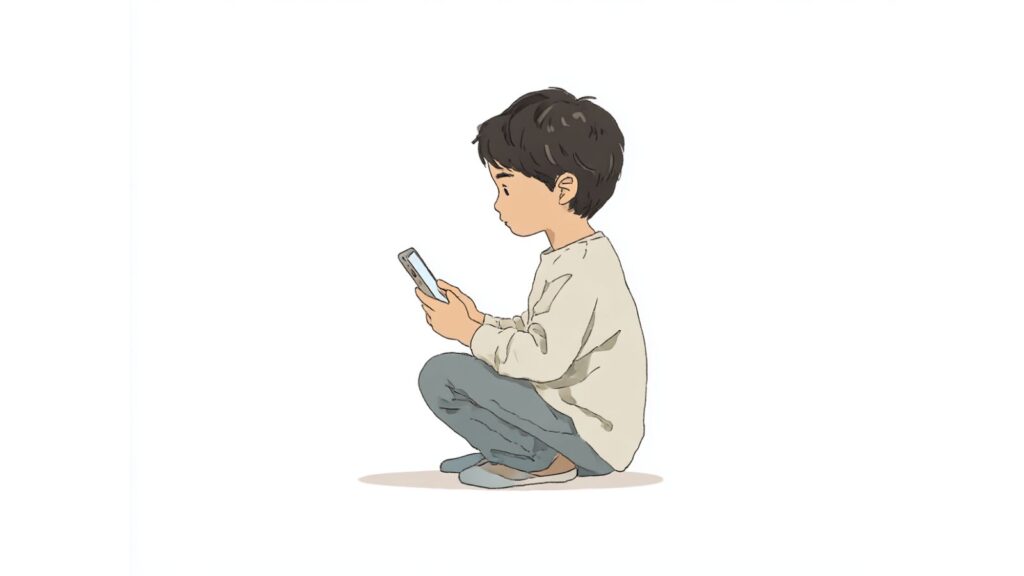

スマートフォンやタブレットを長時間使用することで、子どもが突然、「スマホ内斜視(急性内斜視)」を発症するケースが注目されています。

スマホ内斜視とはどのような状態なのか、どんな子がなりやすいのか、予防・対策はどうすればよいのか。眼科専門医の知見とエビデンスに基づき、家庭で今日から実践できる方法をお伝えします。

スマホ内斜視とは?症状と最近の傾向

スマホ内斜視は、近くの画面を長時間見続けることで視線が内側に寄ってしまう状態です。まず「どんな症状が出るのか」「なぜ今、子どもに増えているのか」を整理し、注意すべき背景をつかみましょう。

スマホ内斜視とはどんな症状?

「スマホ内斜視」とは、医学的には急性後天性内斜視(acute acquired comitant esotropia, AACE)と呼ばれる状態です。

両目が正しく揃わず、片目(または両目)が内側にズレてしまう状態を指し、物が二重に見える「複視(ふくし)」や、目の疲れ、頭痛などが起こることがあります。

子ども自身が「二重に見える」と言うこともありますが、小さな子ほど自覚しにくく、違和感をうまく伝えられないこともあります。

親が「目の位置がずれている」「片目だけ寄っている」「遠くを見づらそうにしている」といった変化に気づくことが、早期発見の第一歩です。

なぜ子どもに増えているの?

近年、スマートフォンやゲーム機などの画面を至近距離で長時間見る習慣が定着し、特に10代以下の子どもでスマホ内斜視が急増しています。

日本弱視斜視学会が発表した報告では、「スマホやゲームを1日4時間以上使う」子どもに急性内斜視が多く見られたとしています。

近距離の画面を長時間凝視すると、ピントを調節する毛様体筋と目を寄せる内直筋が過剰に使われ、筋肉が硬直状態になります。

これが長く続くと、遠くを見たときにも目が内側に寄ったまま戻らなくなり、「スマホ内斜視」となってしまうのです。

スマホ内斜視になりやすい子の特徴と家庭で気づくサイン

発症には“なりやすい条件”があり、日常の何気ないしぐさにサインが表れます。ご家庭で確認できるチェックポイントをおさえ、早期発見につなげていきましょう。

どんな子がなりやすい?4つのリスク因子

スマホ内斜視には、なりやすい傾向のある子どもがいます。以下のような特徴がある場合、発症リスクが高まると考えられます。

- スマホやゲームを1日4時間以上使っている

- 目と画面の距離が20cm以下と極端に近い

- 近視や遠視などの屈折異常が未矯正である

- 元々「内斜位」(軽い寄り目傾向)がある

特に遠視の子どもは、近くを見るために強いピント調節を行うため、目が内側に引っ張られやすくなります。

また、視力に左右差がある「不同視」や、近視が急激に進んでいる子どもも注意が必要です。

家庭で気づけるサインとは?

スマホ内斜視の早期発見には、日常の観察がカギです。以下のようなサインに気づいたら、スマホの使い方を見直し、眼科受診を検討しましょう。

- ・写真で見ると黒目の位置がずれている

- ・遠くを見るときに片目を閉じる、顔を傾ける

- ・まばたきが増えたり、目をこする仕草が多い

- ・スマホやゲームの後に頭痛・肩こりを訴える

お子さんが「目が変な感じ」「二重に見える」「焦点が合わない」と言った場合も、見逃さずに対応してください。

家庭でできるスマホ内斜視の予防法と使用ルール

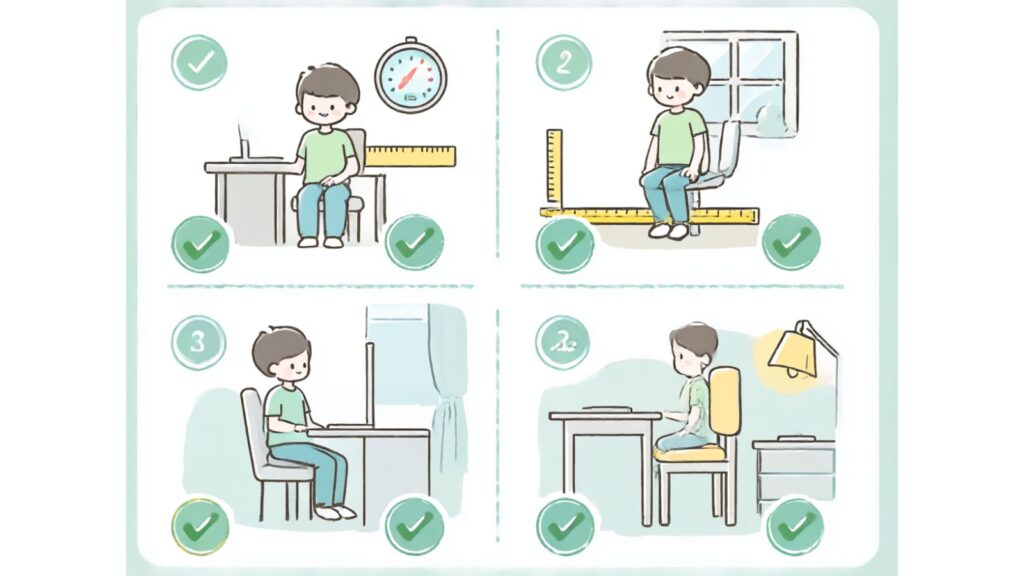

完全にスマホをやめなくても、使い方を整えれば目への負担は大きく減らせます。距離・時間・姿勢・環境の基本ルールを、今日から無理なく実践しましょう。

今すぐできる!目を守るスマホ使用ルール

スマホ内斜視は生活習慣によって予防できる疾患です。家庭で実践できる対策を、以下にまとめました。

- ・画面と目の距離は30cm以上を保つ(理想は35〜40cm)

- ・「30分見たら30秒以上休憩」=30-30ルールを徹底する

- ・1日あたりの使用時間を3時間以内に制限する

- ・画面はできるだけ大きいサイズで(スマホよりタブレット・テレビ)

- ・文字サイズは大きめに、明るさも適切に調整

また、スマホやタブレットを寝ながら使う、暗い場所で使う、片目だけで見るといった姿勢もリスクを高めます。

親子で一緒に「見る環境を整える」ことが重要です。

デジタル機器との上手な付き合い方

現代の生活で、スマートフォンを完全に禁止するのは現実的ではありません。

その代わりに、子どもが「夢中になりすぎない環境」を整えることが、スマホ内斜視の最も現実的な予防策です。

- ・1日のスケジュールに“ノースマホタイム”を入れる(例:就寝前1時間)

- ・家族で外遊び・読書・ボードゲームなどを楽しむ時間を増やす

- ・親もスマホ使用時間を意識し、手本を見せる

「使いすぎを注意する」のではなく、「スマホ以外にも楽しいことがある」という体験を積み重ねることが、自然なスマホ離れにつながります。

治療が必要な場合の対処法と眼科受診の目安

早期なら生活習慣の見直しで改善することもありますが、長引く場合は専門的な治療が必要です。受診の目安と主な治療の選択肢を知り、迷わず次の一歩を踏み出しましょう。

スマホ使用を控えたら治るの?

近年、日本弱視斜視学会・日本小児眼科学会が主導した全国多施設研究(ACE-DD/ACEDD)と公表論文により、若年者の急性後天性内斜視(AACE)と携帯型デジタル機器の長時間・至近距離使用の関連が示されています。中高生年代での発症が多いこと、そして使用時間を減らし、視距離を30cm以上保ち、休憩を入れると、約44%で斜視角が改善し、約6%で治癒がみられたと報告されています。したがって、具体的な“時間の閾値”を断定するよりも、「使い過ぎを半減させる・距離を保つ・休憩を入れる」といった生活是正を優先することが、実践的で根拠のある対策と言えます。

治療の選択肢と相談タイミング

医療機関での対応には、以下のような選択肢があります。

| 治療法 | 内容 |

| プリズム眼鏡 | ずれた視線を補正して複視を防ぐレンズ |

| 屈折矯正眼鏡 | 近視・遠視・乱視の矯正により目の負担を軽減 |

| 視能訓練(ORT) | 視線のずれを改善するためのトレーニング |

| ボツリヌス注射 | 一時的に眼筋を弱めて正しい位置に戻す(12歳以上) |

| 斜視手術 | 外眼筋の位置を調整する外科的治療(重症例) |

子どもは視力が発達途中のため、弱視や視機能の異常を防ぐためにも、早期の対応が非常に重要です。

「遠くを見ると二重に見える」「片目だけが常に内側を向いている」などの症状があれば、なるべく早く斜視に詳しい眼科を受診してください。

スマホ内斜視は防げる。まず“気づくこと”が第一歩

日々の小さな違和感に気づき、環境を整えるだけでもリスクは下げられます。家族でルールを共有し、続けられる習慣に置き換えて、子どもの目をいっしょに守っていきましょう。

スマホ内斜視は、現代の子どもたちにとって「目に見えないリスク」です。

しかし、日常の中で親が気づき、環境を整えれば、十分に予防することができます。

- ・子どもの目の使い方・視線の向き・スマホとの距離に注目する

- ・使いすぎる前に、「休憩」「ルール」「代替遊び」の習慣を持たせる

- ・少しでも異変を感じたら、ためらわず眼科を受診する

子どもの目の健康は、一生に関わる重要な要素です。今日から始められる小さな行動が、将来の視力と快適な生活につながります。

まずは、お子さんのスマホの使い方を見直し、目と心に優しい生活環境を整えていきましょう。

(参考)

- 日本眼科医会:若年者の後天共同性内斜視に対する提言

- 日本眼科医会:デジタルデバイスの小児および若年者に与える影響

- 日本眼科学会:子どもの斜視

- 国立成育医療研究センター: 若年者の後天共同性内斜視の特徴を明らかに—中高生に多く、使用時間を半減できた群で改善—

- 日本眼科医会・日本弱視斜視学会・日本小児眼科学会・日本視能訓練士協会 :若年者の後天共同性内斜視に対する提言