スマートフォンやタブレットの長時間使用がきっかけで、子どもの視線が急に内側へ寄ってしまう——これが話題の「スマホ内斜視」です。症状はある日突然あらわれ、遠くを見ると二重に見える、顔を傾ける、片目を閉じるなどの変化が起こります。放置すると学習や生活に影響が出ることもありますが、早期に気づき、使い方と治療を整えれば回復は十分に目指せます。本稿では、医療の基礎知識から家庭でできる具体策まで、保護者に必要な要点を一気に整理します。

スマホ内斜視とは?医学的な定義と背景

一般に「スマホ内斜視」と呼ばれる状態は、医学的には急性に発症する内斜視の一群に含まれます。医学的な位置付けと症状の解説をします。

急性後天性内斜視:AACE

スマホ内斜視は、医学的には急性後天性内斜視(AACE)の一型として扱われます。従来、AACEは外傷・神経疾患・屈折異常など多様な原因で起こりますが、近年は近距離でのデジタル機器の長時間使用が誘因として注目されています。もともと正位(両眼がまっすぐ)だった子に、比較的短期間(数週間〜数か月)で内側へのずれが固定してくるのが特徴です。

症状の特徴

代表的な自覚症状は複視(二重に見える)です。初期は「近くは大丈夫だが、遠くを見るとダブる」「黒板がぼやける」といった訴えが出やすく、進行すると近見でも違和感が続くことがあります。幼児は言語化できないため、顔を傾ける・片目を閉じる・目をこするなどの仕草で察知します。

なぜ今、子どもに急増しているのか?

生活様式が「近くを見る時間」に偏ったことが最大要因です。生理学的メカニズムと環境変化を重ねて理解しましょう。

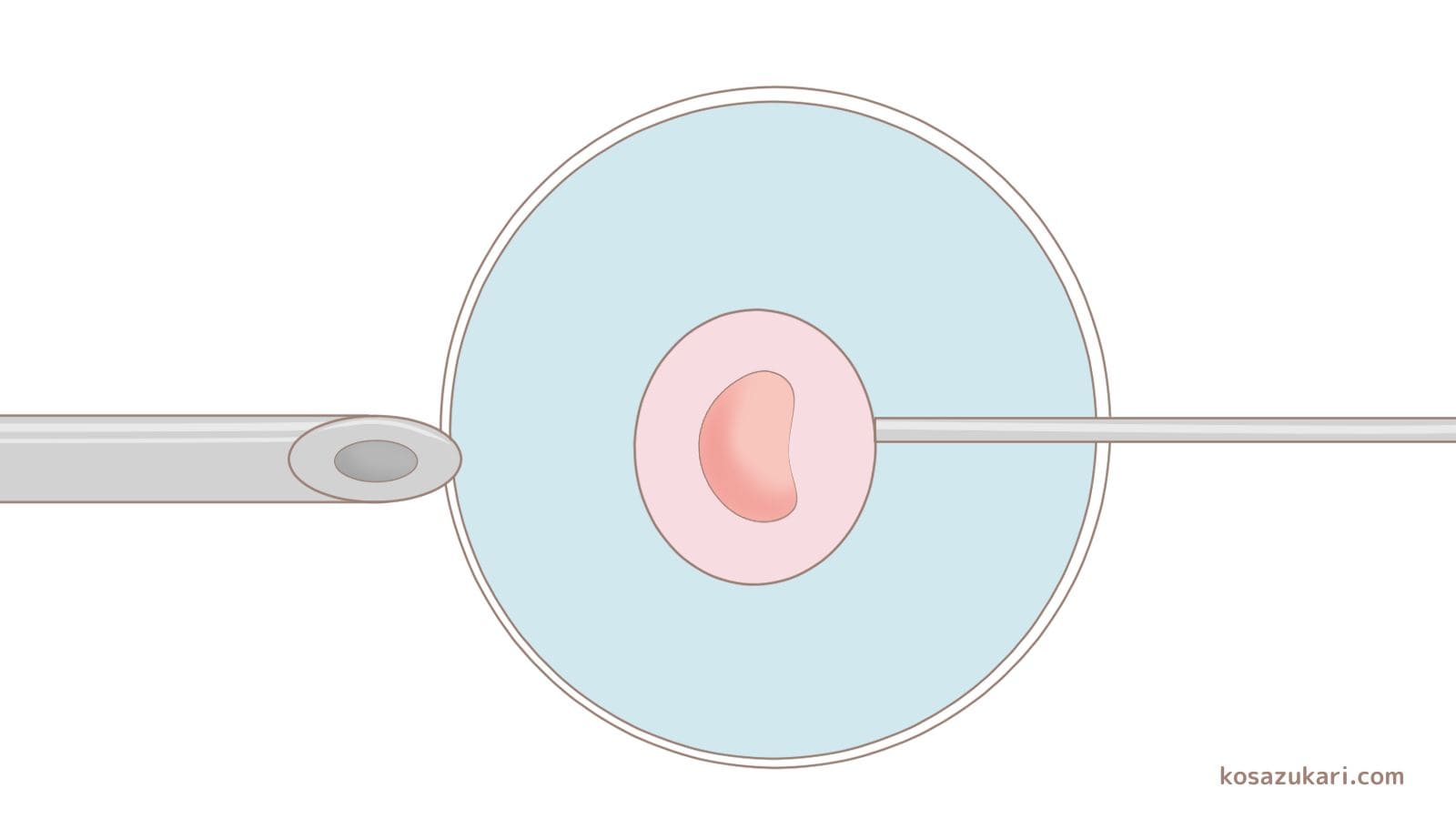

近見負荷の増大

近くを見るとき、私たちの目は調節(ピント合わせ)と輻輳(両眼を内側に寄せる)をセットで働かせます。30cm未満の至近距離で長時間集中すると、毛様体筋と内直筋が過緊張へ傾き、遠方へ視線を戻す際に内側への引き込みが残りやすい状態になります。これが反復・固定化すると、急性内斜視として表面化します。

コロナ禍以降の環境変化

オンライン学習、動画・SNS・ゲームといった娯楽、連絡手段までデジタル化が進んでいます。腕の短い子どもは画面に顔を近づけがちで、距離・時間・姿勢の三条件が同時に悪化しやすくなりました。屋外活動の減少で「遠くを見る時間」も不足し、目を休める機会が減っています。

どんな子がなりやすい?リスク要因を解説

「うちの子は大丈夫?」を判断するために、年齢や目の状態、生活習慣の観点からリスク要因を具体化します。

目の要因

- ・遠視・不同視(左右差)が未矯正のまま近見が多い

- ・潜在的な内斜位(寄り目傾向)や開散力の弱さ

- ・過去の弱視・斜視の既往

これらはいずれも近見時の負担が内側に寄りやすい背景となります。

生活・環境要因

- ・使用累積4時間超/連続30分超が日常化

- ・30cm未満での覗き込み、寝スマホ・うつ伏せ・猫背

- ・暗い部屋、文字サイズが小さい、まぶしさ・反射

- ・屋外活動不足、睡眠不足

要因が2つ以上重なるとリスクは一気に高まります。

症状に気づくには?チェックポイント一覧

兆しの段階で拾い上げることが最重要です。家庭でできる短時間チェックと、学校場面でのサインを整理します

家庭での3点チェックリスト

- 正面見つめテスト:正面から3秒見つめてもらい、黒目の位置が左右で対称か確認。

- 遠近切替テスト:指先を10cm→1mへ動かし、両眼が同時に追従できるかを見る。

- フラッシュ写真:スマホで正面撮影し、角膜反射(白い点)の左右位置が同じかをチェック。

→ いずれかで繰り返し違和感があれば、受診目安です。

子どもが発する言葉・仕草

- ・言葉:「二重に見える」「遠くが変」「焦点が合わない」

- ・仕草:片目を閉じる/顔を傾ける/まばたき増加/目をこする

- ・学校で:板書がダブる・頭痛・集中力低下

幼児では言語化が難しいため、仕草の変化のほうが手掛かりになります。

最新の治療法と予防アプローチ

治療は「生活の是正」から始めて段階的に。再発を防ぐには日常のアップデートが欠かせません。

治療の段階(代表例)

- 生活指導:使用半減、30cm以上、30分ごと休憩。

- 屈折異常の矯正:遠視・不同視があれば眼鏡で基盤を整える。

- プリズム眼鏡:複視のつらさを像のシフトで軽減。

- 視能訓練(ORT):調節–輻輳バランスを回復、融像訓練で立体視の再構築。

- ボツリヌス注射:年長例で内直筋の過緊張を一時的に緩める選択肢。

- 斜視手術:ズレが大きい・固定化・他法で不十分な例で検討。

※どの段階でも生活の是正を並走させることが再発予防の鍵です。

家庭での予防のルール

- ・時間:娯楽は合計2時間以内、学習含めても連続30分以内で5分休憩。

- ・距離:スマホ≥30cm、タブレット≥35–40cm、PC≥50cm。机上スタンドで固定。

- ・姿勢:椅子+背もたれ、寝スマホは禁止。

- ・環境:明るい室内、文字サイズは一段大きく、動画はテレビにミラーリングして1m以上離れる。

- ・外遊び:毎日60–120分の屋外活動で遠くを見る時間を確保。

- ・就寝前:1時間前からノースマホ。

- ・20–20–20:20分ごとに20秒、6m先を見る休憩を合言葉に。

家庭でできるスマホとの向き合い方

「禁止」よりも設計と習慣化。続けられる仕組みに落とし込むと、子どもの協力が得られます。

ルール作り→見える化→ごほうびの三段構え

- ・ルール作り:なぜ距離・休憩が必要かを図で説明し、子どもとルールを一緒に作る。

- ・見える化:リビングにカレンダー/チェック表。達成をシールで可視化。

- ・ごほうび:1週間守れたら週末デトックスデーや外遊びの時間を延長。

命令ではなく一緒に決めることで、反発を減らし定着率が上がります。

ツールの活用術

- ・端末のスクリーンタイムで週次レビュー。

- ・タイマー/ポモドーロで30–5を自動化。

- ・机上スタンド・大画面・外部キーボードで距離を維持。

- ・学校・塾にも視距離配慮と休憩挿入を共有。

- ・不安があれば、写真・動画(角膜反射/遠近切替)を記録し、医療相談へ。

まとめ:スマホと子どもの目、これからの付き合い方

スマホは「悪」ではありません。使い方と気づきで、目の健康は守れます。

- ・「時間・距離・姿勢・環境」の四本柱を整えましょう。

- ・兆しは片目閉じ・顔傾き・二重感・写真のズレ。早期相談が最短経路です。

- ・治療は生活是正+段階的介入。再発予防も日常の設計が決め手です。

- ・親だけで背負わず、学校・医療とチームで。

スマホと賢く付き合う力を、親子で育てていきましょう。

(参考)

日本眼科医会:若年者の後天共同性内斜視に対する提言

日本眼科医会:デジタルデバイスの小児および若年者に与える影響

日本眼科学会:子どもの斜視

国立成育医療研究センター: 若年者の後天共同性内斜視の特徴を明らかに—中高生に多く、使用時間を半減できた群で改善—

日本眼科医会・日本弱視斜視学会・日本小児眼科学会・日本視能訓練士協会 :若年者の後天共同性内斜視に対する提言

注:本記事は上記の公的・専門機関の情報に基づき、再構成しています。個々の症状には差があるため、診断・治療は必ず眼科専門医の指示に従ってください。