ここ数年、スマートフォンやタブレットの長時間使用をきっかけに、子どもの視線が内側に寄ってしまう「スマホ内斜視(急性内斜視)」の相談が増えています。臨床報告では至近距離×長時間の組み合わせが発症の背景にあり、「1日4時間超」が明確な注意ラインとして示されることもあります。本稿では、なぜ4時間が危険なのか、どんな予兆サインに気づけば良いのか、そして今日からできる行動習慣と医療につなぐ手順を、保護者の方にも実践しやすい形で解説します。

子どもに急増中のスマホ内斜視とは?

まずは「スマホ内斜視」の正体を押さえます。従来の斜視と何が違うのか、どの年齢に多いのか、発症の背景を短時間で理解しましょう。

スマホ内斜視=「急性後天性内斜視(AACE)」の一型

スマホ内斜視は、医学的には急性後天性内斜視(AACE)に分類されることが多いタイプです。もともと正位(両眼がまっすぐ)だった子どもが、比較的短期間で急に内側へ寄るのが特徴。見え方としては複視(ものが二重に見える)や、遠くを見るときの焦点合わせの困難が代表的です。小学生後半〜中高生に報告が多い一方、未就学児〜小低でも見逃されがちな軽度例があります。

なぜ「スマホ」が引き金になり得るのか

近くを見る時、人の眼は調節(ピント合わせ)と輻輳(両眼を内側に寄せる動き)を同時に行います。至近距離(目〜画面30cm未満)で長時間凝視を続けると、毛様体筋(調節)と内直筋(輻輳)が過緊張に傾き、遠くへ視線を戻す際に内への引き込みが残る——これがAACEの一部症例で想定されるメカニズムです。特に中高生は学習・娯楽の双方が近業に偏りやすいため、リスクが高まります。

使用時間・距離・姿勢…リスクを高める3つの要因

「時間・距離・姿勢」の三拍子が揃うと危険度が上がります。各要因を家庭で測れる指標に落とし込み、今日から管理しましょう。

要因1:時間

- ・累積時間:1日4時間超は明確に注意。学習・娯楽を合算します。

- ・連続時間:30分以上の連続視聴が続くと負担が急増。

- ・週単位でも要観察:テスト前や長期休暇で累積が膨らみがちです。

要因2:距離(視距離30cm未満は危険)

- ・子どもは腕が短く、顔が自然に近づく傾向。

- ・文字サイズが小さい・暗い画面・寝転び姿勢は、近づき要因。

- ・目安:スマホ≥30cm、タブレット≥35–40cm、PC≥50cm。

要因3:姿勢・環境

- 寝スマホ・うつ伏せ・猫背:視距離短縮+片目優位になりやすい。

- 暗所・逆光:調節負荷増。明るい室内で。

- 片目使い(無意識のウインク、片目で覗く):複視回避の代償で悪化サイン。

スマホ内斜視の予兆と子どもが発するサイン

「発症してから」ではなく、「兆しの段階で」対処するのが理想です。家庭や学校で拾えるサインを年齢でリスト化します。

見逃しやすい行動サイン

- ・遠くを見るときに片目を細める/閉じる/顔を傾ける。

- ・写真で黒目の位置が左右非対称(角膜反射の位置ずれ)。

- ・スマホ後に「頭痛・肩こり・まぶしさ」を訴える。

- ・本や画面を極端に近づける。

- ・授業で黒板がダブる/ぼやけると訴える(小高〜中高生)。

子どもが口にしがちな言葉のサイン

- ・「二重に見える」「遠くが変」「焦点が合わない」。

- ・「スマホの後だけ見えにくい」。

- ・小低では「目がへん/つかれた」等の曖昧表現に注意。

- ・未就学児は言語化困難。仕草の変化で拾うのがコツ。

家庭の“30秒チェック”

- 正面から3秒見つめてもらい、黒目が中央に揃うかを見る。

- 指先を10cm→1mと動かし、両眼が同時に追うかスローで観察。

- スマホでフラッシュ写真を撮り、角膜反射の位置が左右で同じか確認。

※違和感が続くなら受診へ。

スマホ内斜視を防ぐための行動習慣

ゼロにするのではなく、負担を最小化する使い方へ。時間・距離・姿勢・環境の4本柱で具体策を示します。

時間の使い方

- ルール1:30–5…30分使ったら5分の「遠く見る休憩」を取る。

- ルール2:合計2時間(学習除く)…娯楽は2時間以内にする。

- ブロック化…午前/午後/夕方に20–30分ずつ分配し、連続使用を禁止しる。

- ログ化…端末の「スクリーンタイム」で週次レビューの確認する。

- 週末調整…平日に膨らんだら週末は減らす/デトックスデーを作る。

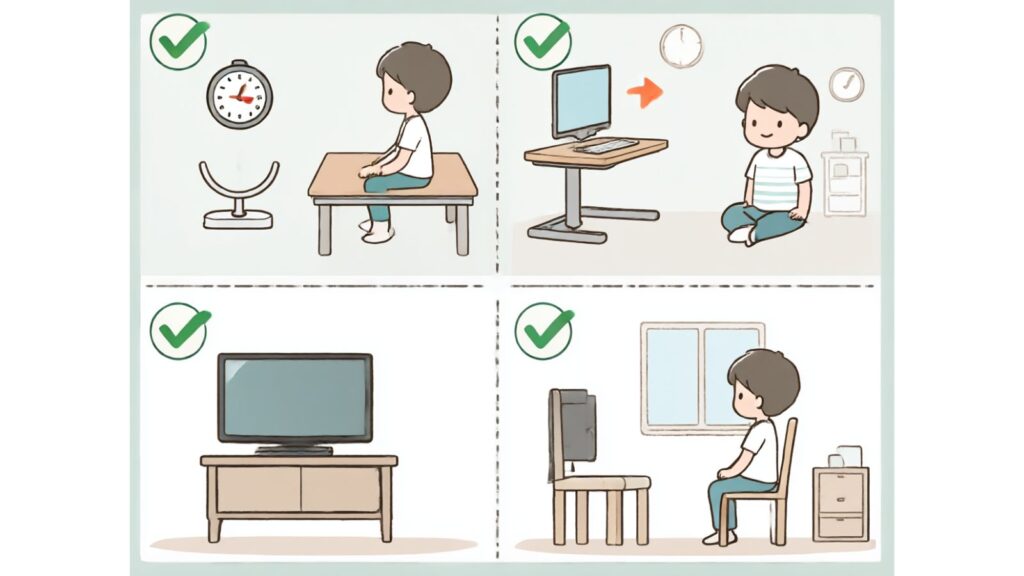

距離×姿勢×環境の標準化

- 距離:スマホ≥30cm(机上スタンド活用)、タブレットは机置きにする。

- 姿勢:椅子に深く座る+背もたれ。寝スマホ禁止する。

- 環境:明るい室内(逆光や暗所は避ける)、文字サイズは一段大きくする。

- 代替:動画はテレビにミラーリングして1m以上離れる。

専門医が教える「治療ステップ」と相談のタイミング

「様子を見る」より早期相談が安全です。家庭での対応限界と、医療での選択肢を段階的に整理します。

相談の目安

- ・二重に見える/遠くがぼやけるが数日~1週間以上続く。

- ・黒目のズレを繰り返し観察する。

- ・学習・生活に支障(板書・運動・乗り物酔い様)。

- ・急な内斜視:スマホ要因に限らず、神経・脳の病気鑑別が必要なことも。

→ まず眼科(可能なら小児眼科・斜視専門)へ。

治療の流れの例

- 生活指導:使用半減・視距離**≥30cm**・休憩ルールの徹底。

- 屈折矯正:遠視・不同視などがあれば眼鏡で基盤整備。

- プリズム眼鏡:複視が辛い期間の像ずらし補正。

- 視能訓練(ORT):調節‐輻輳バランス回復、融像訓練。

- ボツリヌス注射:一部年長例で内直筋の過緊張を一時的に緩める。

- 斜視手術:ズレが大きい/固定的/他法で不十分なときに検討。

※どの段階でも家庭の使い方の是正は継続必須。治療だけで再発は防げません。

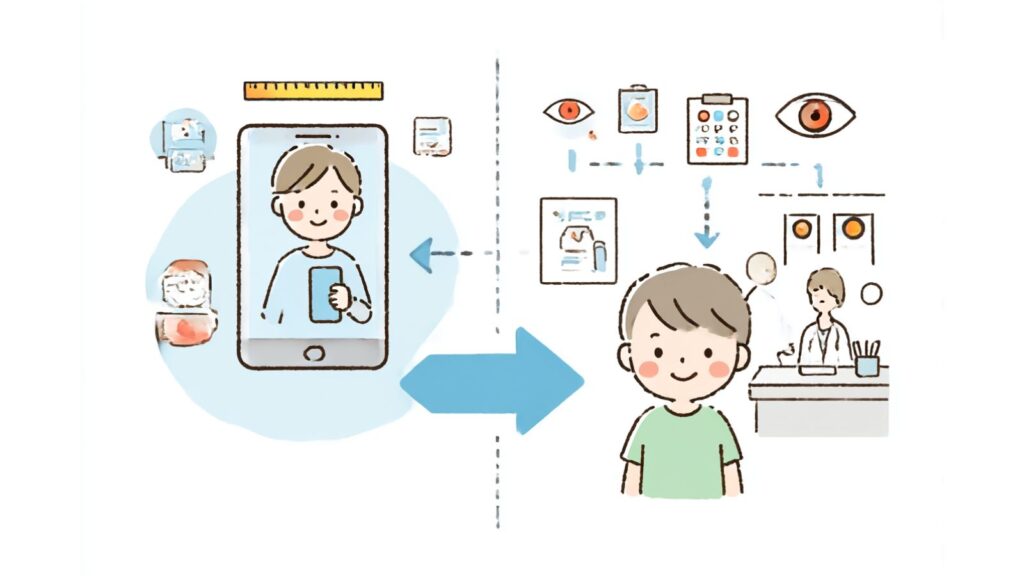

受診時に持参すると診断に役立つもの

- 正面フラッシュ写真(角膜反射)。

- 遠近切替のスマホ動画(スロー再生可)。

- スクリーンタイムの週次レポート。

- 学校からの所見(板書の見えづらさ等)。

まとめ:子どもの目を守るため、まず使用時間の見直しを

4時間超は、子どもの目にとって“危険信号”。今日から時間・距離・姿勢・環境の4本柱を整え、兆しのうちに手を打ちましょう。

- 時間:累積と連続、両方を分割+休憩でコントロール。

- 距離:30cmを守るにはスタンド+大画面が近道。

- 姿勢・環境:椅子×明るさで標準化。

- 兆し:片目閉じ・顔傾き・二重訴え・写真のズレに敏感に。

- 医療:疑ったら早期相談。治療と生活是正の並走で回復を目指す。

親の小さな工夫が、子どもの大きな未来を守ります。無理なく、しかし確実に。今日から“4時間の壁”を越えない生活設計を始めましょう。

(参考文献)

日本眼科医会:若年者の後天共同性内斜視に対する提言

日本眼科医会:デジタルデバイスの小児および若年者に与える影響

日本眼科学会:子どもの斜視

国立成育医療研究センター: 若年者の後天共同性内斜視の特徴を明らかに—中高生に多く、使用時間を半減できた群で改善—

日本眼科医会・日本弱視斜視学会・日本小児眼科学会・日本視能訓練士協会 :若年者の後天共同性内斜視に対する提言

※本記事は上記の公的・学術的情報をもとに、小児の保護者が実践しやすい生活指針として再構成しました。臨床的判断は必ず医療機関で受けてください。