「うちの子、最近よく目をこすってる」「なんとなく目の焦点が合ってないような…」そんな小さな違和感、見逃していませんか?スマートフォンの使いすぎが原因で、子どもに急性内斜視(スマホ内斜視)が起きるケースが急増しています。この記事では、斜視を引き起こす生活習慣の見直しポイントや、家庭で今日から実践できる予防策を、保護者の方に向けてわかりやすく解説します。

スマホ内斜視とはどんな状態?

スマホ内斜視とは、スマートフォンなどのデジタル機器の長時間使用により、目の筋肉バランスが崩れて視線が内側に寄ってしまう状態です。医学的には「急性内斜視」と呼ばれています。

スマホ内斜視の特徴と発症メカニズム

スマホ内斜視は、長時間にわたって近くを見続けることで、目の内側にある筋肉(内直筋)が過剰に緊張し、眼球を内側に引っ張ることによって発生します。その結果、視線が片方または両方とも内側に寄り、ものが二重に見える(複視)状態になります。突然発症するケースが多く、特に自分の状態を言葉で説明しにくい子どもでは見逃されやすいのが特徴です。

子どもに多い理由

子どもの眼球はまだ発達段階にあり、柔軟性が高い反面、長時間の近業(スマホやタブレットなどを近距離で見る作業)によって筋肉の緊張が持続しやすくなります。また、スマホを至近距離で見続けるクセや、姿勢の悪さも拍車をかけます。

子どもが斜視になりやすい生活習慣とは?

実は、斜視の発症には日常の生活習慣が深く関係しています。スマホの使用時間だけでなく、姿勢や環境、生活リズムなども目に大きな負担をかけているかもしれません。

長時間のスマホ・タブレット使用

特にリスクが高いのが、1日4時間以上の連続使用。近くを長時間見続けることで、目の筋肉が過剰に使われ、斜視の引き金になります。勉強やゲーム、動画視聴など目的に関係なく、使用時間と集中の継続時間が問題になります。

スマホを見る姿勢と環境

- ・顔とスマホの距離が20cm以下

- ・うつ伏せや寝ながら見る

- ・暗い部屋や光の反射がある環境で使う

これらの要因が重なることで、眼への負担がさらに増し、眼精疲労や筋肉のアンバランスを招きます。

今すぐできる!目を守る家庭習慣の見直しポイント

スマホ使用そのものを完全に止めるのは現実的ではありませんが、「使い方」を工夫することで目へのダメージを大きく減らすことができます。家庭内で見直せるポイントを具体的に紹介します。

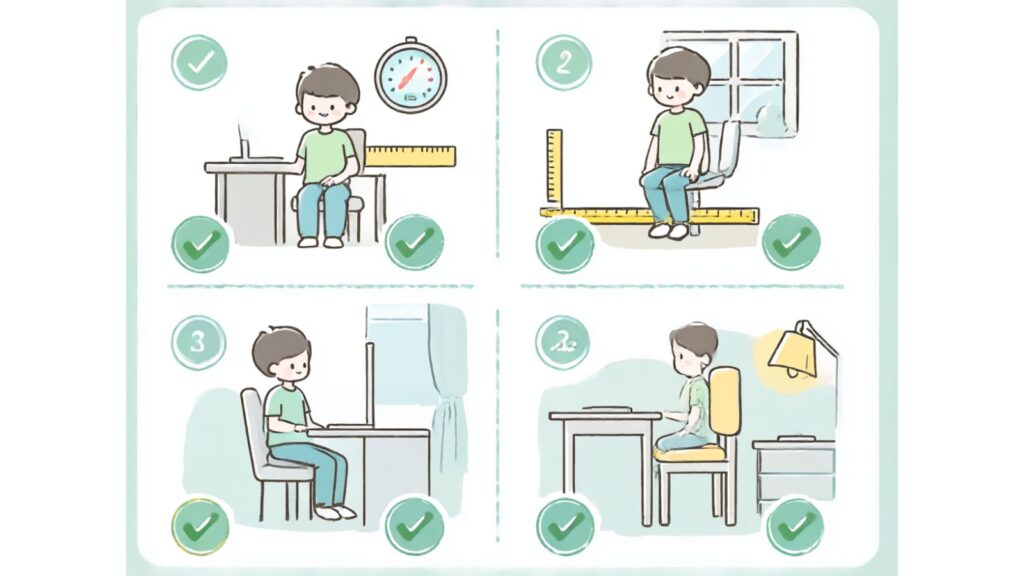

スマホの正しい使い方ルール

- ・使用時間:1回30分以内、合計2時間以内

- ・距離:スマホ画面と目の距離は30cm以上離す

- ・姿勢:椅子に座って背筋を伸ばした状態で使用

- ・照明:部屋を明るくし、反射を防ぐ位置で使う

日常生活に取り入れたい“目にやさしい習慣”

- ・毎日30分以上の屋外活動(太陽光を浴びると調節機能が鍛えられる)

- ・読書や工作など、遠近を切り替える遊びを取り入れる

- ・食事やお風呂の時間をメリハリのあるものにして、スマホ使用のだらだら習慣を断つ

スマホ使用ルールの作り方と継続のコツ

ルールを作っても、なかなか守れない…というご家庭も多いのではないでしょうか?子どもと一緒に取り組む形にすることで、ルールの「継続率」は大きく変わります。

子どもと一緒にルールを作る

禁止や命令ではなく、「なぜ必要か」を説明し、子ども自身にルールを考えさせると納得度が上がります。

- ・例:「目のために30分で休憩しよう」

- ・例:「夜9時以降はスマホおやすみタイム」

目に見える形で「使用表」や「カレンダー」を貼って、達成できたらシールを貼るなど、ゲーミフィケーション(ゲーム感覚)を取り入れると効果的です。

家族全員で「目にやさしい家庭」づくり

子どもだけでなく、親も一緒にスマホの使い方を見直すことで、「自分だけじゃない」という安心感が生まれます。親が率先してスマホを置いて子どもと会話をしたり、外で遊んだりすることが、自然な予防になります。

専門家が教える家庭でできるケアと相談の目安

どれだけ注意していても、体質や遺伝、目の発達の段階によっては斜視の兆候が現れることもあります。異変に早く気づき、適切に対処することが重要です。

家庭で気づくチェックポイント

- ・スマホの後、子どもが「物が2つに見える」と言う

- ・片目を閉じて物を見るクセがある

- ・目線が合わない、焦点がずれて見える

上記のようなサインが2週間以上続くようであれば、眼科の受診をおすすめします。

眼科での対応と治療の流れ

- ・屈折検査(近視・遠視・乱視の有無)

- ・両眼視機能検査(左右の目のバランス)

- ・必要に応じて、視能訓練士によるトレーニングやプリズム眼鏡の処方

重症度や回復の見込みにより、稀に手術が選択される場合もありますが、多くは生活改善や訓練で改善可能です。

まとめ:親の行動で、子どもの目は守れます

「スマホを使わせすぎたかもしれない」と不安になる必要はありません。大切なのは、今この瞬間から、子どもの目に優しい生活習慣を見直すことです。家庭での気づきと日々の工夫が、未来の視力を守る一番の予防策になります。親子でスマホとの“ちょうどよい距離感”を探し、無理なく続けられる習慣を一緒に作っていきましょう。

参考文献・出典

日本眼科医会:若年者の後天共同性内斜視に対する提言

日本眼科医会:デジタルデバイスの小児および若年者に与える影響

日本眼科学会:子どもの斜視

国立成育医療研究センター: 若年者の後天共同性内斜視の特徴を明らかに—中高生に多く、使用時間を半減できた群で改善—

日本眼科医会・日本弱視斜視学会・日本小児眼科学会・日本視能訓練士協会 :若年者の後天共同性内斜視に対する提言